Une domination masculine bien visible

Le pouvoir masculin dans la vie publique

La société russe repose sur un modèle institutionnel profondément patriarcal. Les postes clés – gouvernement, armée, grandes entreprises publiques ou privées, médias d’État – sont majoritairement occupés par des hommes.

La composition de la Douma (le Parlement), des conseils d’administration et de l’état-major militaire reflète clairement cette domination masculine. Ce n’est pas une coïncidence : la culture politique russe valorise une structure verticale, où le pouvoir est associé à la virilité, à la force de décision et à la capacité de maintenir l’ordre.

Le chef idéal, dans l’imaginaire russe traditionnel, est un homme fort, stable, capable de diriger une société perçue comme instable ou émotionnelle. Ce modèle reste très présent chez les générations formées à l’époque soviétique ou immédiatement après, où les hommes étaient éduqués dans une logique de sacrifice, d’efficacité et de discipline.

Dans les campagnes ou les régions industrielles, ce schéma de pensée reste fortement enraciné.

L’influence centrale de l’Église orthodoxe

Depuis la chute de l’URSS, l’Église orthodoxe russe a retrouvé une place majeure dans l’espace public. Elle intervient non seulement dans le domaine religieux, mais aussi dans les débats sociétaux, éducatifs et même juridiques.

L’Église promeut une vision traditionnelle de la famille :

l’homme doit protéger, diriger le foyer et subvenir aux besoins financiers,

tandis que la femme doit soutenir, élever les enfants, préserver la morale familiale et, dans certains discours, obéir.

Cette conception hiérarchique, où les rôles sont complémentaires mais inégaux, s’intègre parfaitement au cadre patriarcal russe.

Elle est souvent utilisée pour justifier l’absence de législations protectrices des droits des femmes, comme la pénalisation des violences conjugales. En 2017, les premières violences domestiques ont même été partiellement dépénalisées si elles ne causaient pas de blessures graves.

Le mythe de l’homme fort : un idéal culturel persistant

La figure du muzhik – l’homme russe fort, endurant, silencieux – reste profondément ancrée dans la culture nationale.

Hérité des traditions paysannes puis du soldat soviétique, ce modèle masculin incarne la capacité à souffrir, à défendre sa famille et sa patrie, et à rester debout face aux épreuves.

Ce mythe est célébré dans la littérature, le cinéma, la propagande patriotique et les discours politiques contemporains.

Même dans les grandes villes, la masculinité russe reste fortement associée à l’autorité, à la responsabilité et à la fonction de protecteur – que ce soit pour la famille, la nation ou les valeurs traditionnelles.

Le pouvoir féminin dans la sphère privée

Une autorité féminine dans le quotidien familial

Si les hommes dominent les institutions, ce sont les femmes qui dirigent la vie familiale. Elles organisent le quotidien, prennent en charge les enfants, gèrent les dépenses, planifient les rendez-vous, et assurent le lien social avec l’entourage. Mais leur rôle dépasse l’exécution : dans la majorité des foyers russes, c’est la mère qui prend les décisions essentielles pour la stabilité de la famille.

Cette réalité traverse toutes les couches sociales, des zones rurales aux grandes villes. Même lorsque le père conserve une image d’autorité, c’est souvent la femme qui tient les rênes du fonctionnement familial.

Le rôle structurant des babouchkas

Les grands-mères russes, les babouchkas, occupent une place centrale dans la société. Elles assurent la garde quotidienne des enfants, en particulier dans les familles modestes ou en province, où les crèches sont rares ou coûteuses.

Leur fonction va bien au-delà de l’aide pratique : elles transmettent les traditions, les normes morales et la mémoire collective. Leur influence est reconnue, leur autorité rarement contestée. Elles participent aux grandes décisions : choix de l’école, orientation professionnelle, voire vie amoureuse. Ce matriarcat discret mais puissant est un pilier de la société post-soviétique.

Les mères célibataires : un pilier silencieux

La Russie affiche un des taux de divorce les plus élevés au monde. De nombreuses familles sont donc monoparentales, dirigées par des femmes. Dans ces foyers, la mère assume l’intégralité des rôles : soutien financier, éducation, affection, discipline.

Cette situation a contribué à forger une autonomie féminine de fait, qui ne repose pas sur des revendications idéologiques, mais sur la nécessité de survivre et de tenir la famille debout. Dans ces conditions, les femmes exercent un pouvoir réel – non revendiqué, mais incontesté – au cœur du foyer.

Chiffres-clés sur les femmes en Russie

- Espérance de vie : 77 ans pour les femmes, contre 67 pour les hommes

- Population active : 48 % sont des femmes

- Inégalités salariales : les femmes gagnent en moyenne 30 % de moins que les hommes

- Postes de direction : encore peu accessibles aux femmes, malgré leur niveau d’éducation élevé

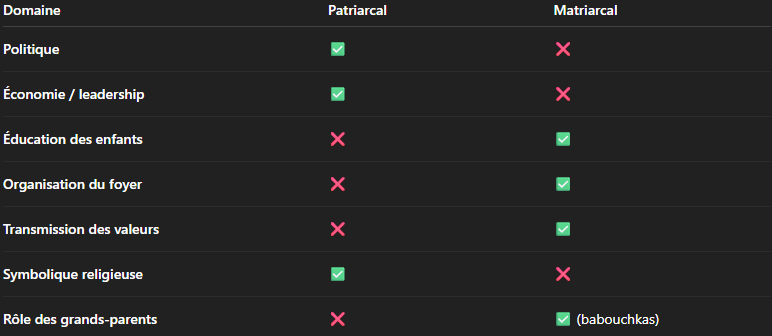

Conclusion : un patriarcat de façade, un matriarcat bien ancré

La société russe repose sur deux formes de pouvoir qui se complètent, sans jamais être égales.

- En surface, ce sont les hommes qui dirigent : ils occupent les institutions, monopolisent l’espace public, incarnent l’autorité officielle.

- En profondeur, ce sont les femmes qui font tenir l’ensemble : elles gèrent les foyers, élèvent les enfants, transmettent les valeurs, et assurent la cohésion sociale au quotidien.

En clair : on voit un patriarcat, on l’affiche, on le revendique. Mais c’est un matriarcat discret, silencieux et résilient qui assure le fonctionnement réel de la société.

Ce contraste entre le pouvoir qu’on expose (masculin) et celui qu’on exerce réellement (féminin) est au cœur de la singularité russe.

Une société structurée autour d’une double dynamique :

- le pouvoir visible des hommes,

- l’influence concrète des femmes.

C’est cette tension permanente entre façade et réalité, entre autorité institutionnelle et pouvoir domestique, qui rend la structure sociale russe à la fois fascinante, complexe… et profondément paradoxale.

Pour aller plus loin, découvrez notre article sur la différence d’âge avec une Femme Russe